“La Repubblica Popolare Cinese e il Tibet”: progetto di ricerca del Cesem.

Introduzione

“Non si può immaginare terra più capace di questa di mettere in contatto l’uomo con l’eterno: l’immensità triste e le catene di monti che pare non abbiano fine suscitano ardori di rinuncia. Ci sono certi luoghi nei quali Dio, qualunque sia la forza che noi immaginiamo sotto questo nome, ha impresso con segni evidenti le notazioni della sua onnipotenza; la landa alle falde del Kailasa è uno di questi luoghi: che vi siano nati alcuni dei maggiori mistici dell’Oriente e che altri ci siano venuti a passare la vita è naturale”(1).

Sono gli echi internazionali del problema tibetano che fanno la differenza rispetto ad altre controversie territoriali esistenti nel mondo, in ragione sia del presunto prestigio spirituale del Dalai Lama(2) che della sua popolarità in Occidente, in particolare negli Stati Uniti(3).

La questione tibetana riveste per i dirigenti cinesi una doppia problematica, interna ed esterna allo stesso tempo, perché connessa con l’altra “spina” storica della loro geopolitica, la rivendicazione di Taiwan; eccessive concessioni alla dirigenza di Lhasa potrebbero essere sfruttate dall’isola dissidente per alzare la posta (Taiwan è stato, infatti, l’unico paese a pensare seriamente di disertare le Olimpiadi di Pechino del 2008).

Così come la situazione della Xinjang (dove Pechino si trova a combattere contro il secessionismo degli uiguri) è strettamente legata ai recenti sconvolgimenti dell’Asia centrale, il caso tibetano ha fatto invece storicamente parte del contenzioso sino-indiano, al punto che un’eventuale conflitto regionale avrebbe potuto comportare effetti esplosivi per la stabilità del “Regno di Mezzo”.

Conscio di tutto ciò, il “Celeste Impero” ha adottato le necessarie contromisure stipulando alla fine degli anni Novanta gli Accordi del “Gruppo di Shangai”, che prevedono per le sei nazioni firmatarie, Cina-Russia-Kazakhistan-Kirgizistan-Uzbekistan-Tagikistan, l’impegno alla collaborazione in tutti i campi, in particolare nella lotta ai “movimenti terroristi e separatisti”.

Dopo l’11 settembre 2001 questa determinazione non è venuta meno e seguendo la stessa tattica adottata da Mosca per la questione cecena, Pechino diede il via libera a Washington per l’invasione dell’Afghanistan (4) ma assimilò al terrorismo internazionale qualsiasi movimento aspirasse a mettere in crisi l’integrità territoriale cinese.

Nonostante le recenti aperture economiche, la Cina non ha affatto rinunciato ad una vocazione geopolitica tradizionale e si rifiuta di cedere porzioni di sovranità anche nelle zone dove la sua autorità viene contestata.

La condotta politica cinese mira perciò non soltanto a mantenere la profondità strategica necessaria alla difesa territoriale ma a ricostruire lo spazio geopolitico imperiale nella sua assoluta totalità.

Caratteri storico-geografici

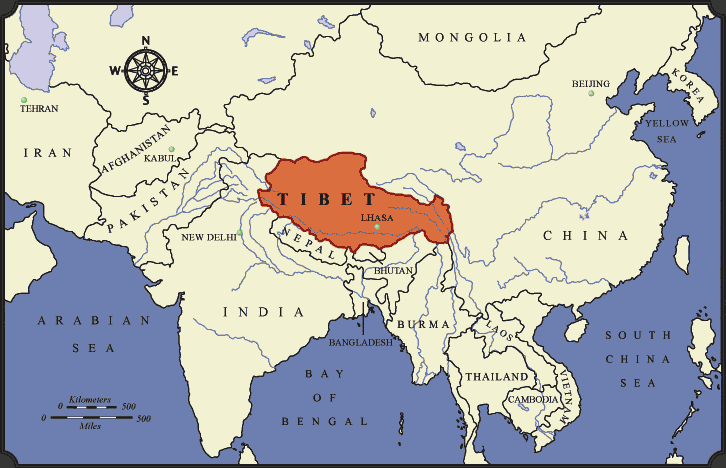

Il territorio occupato dai tibetani, in quanto portatori di una civiltà ben definita, è grosso modo delimitato nelle quattro direzioni: a sud, l’arco dell’Himalaya è occupato nell’ordine dal Nepal, dal Sikkim e dal Bhutan, fino a raggiungere il nodo ove s’incontrano l’Assam (India), l’Alta Birmania e lo Yunnan (Cina); ad ovest, questo arco si estende fino al Kashmir e al Baltistan, mentre più a nord al Gilgit con le montagne del Karakorum.

Una buona parte del Ladakh, la provincia più occidentale del Tibet, si trova vicina all’India. A nord, le montagne del Karakorum e del Kunlun separano il territorio tibetano dal Turkestan cinese, che è desertico ad eccezione delle grandi oasi abitate.

Ad est, infine, il Tibet si spinge fino al corridoio del Gansu, che conduce dalla Cina propriamente detta al Turkestan cinese, comprendendo la regione del Kokonor e insinuandosi nella porzione meridionale della regione montuosa della Cina occidentale; tutta questa zona orientale è da molto tempo organizzata in province cinesi, il Qinghai e il Xikang, ma dal punto di vista politico anche il resto del Tibet è stato inglobato dal potere centrale.

Popolazioni diverse, che in parte si conservano tuttora, hanno occupato e organizzato le varie regioni nel corso dei secoli.

Le popolazioni etniche tibetane sono distribuite non solo in Cina ma anche in India (Ladakh, Sikkim, Uttar Pradesh e Arunachal Pradesh), Nepal e Bhutan, un’area vasta quanto l’Europa occidentale e sono divise più o meno a metà tra la Regione autonoma del Tibet e le province cinesi del Qinghai, Gansu, Sichuan e Yunnan.

L’origine dei tibetani è tuttora ignota e al riguardo si sono formulate teorie basate sulle osservazioni etnografiche e linguistiche, tenendo conto anche delle svariate migrazioni che hanno interessato l’area.

Se la maggior parte dei suoi abitanti è di razza mongolica, numerosi esploratori sono stati però colpiti dalla frequenza di un tipo che tutti definiscono dalla pelle rossa, mentre altri ne hanno segnalato uno europeo, greco o caucasico.

In ogni caso, gli antropologi distinguono due tipi essenzialmente: uno, diffuso in tutto il Tibet, chiaramente mongolico e di taglia più piccola; l’altro caratteristico del Kham, di taglia più grande, anche se nel nord-est alcuni specialisti hanno segnalato tipi biondi dagli occhi blu.

La tradizione invita a cercare i primi tibetani proprio in quest’ultima area, una zona montuosa coperta di foreste, relativamente calda e adatta all’agricoltura; si tratta probabilmente dello Yarlung, la regione più fertile, dove si formò il potere regale.

Secondo altre leggende tibetane, quelle dell’Amdo, quest’ultimo sarebbe il paese delle scimmie e delle leonesse delle rocce, una distesa di foreste che si estende lungo tutto il Tibet orientale.

Le sei tribù primitive, benché considerate come loro capostipiti, vengono definite dai tibetani “popolazioni selvagge o indigene” e non tibetane.

Le prime informazioni ci vengono comunque dalle fonti cinesi e successivamente dai documenti tibetani veri e propri; questi ultimi testimoniano contatti molto antichi anche con l’Iran, specialmente per il Tibet occidentale, dove i motivi artistici e decorativi possono essere benissimo passati tra i due paesi mediante migrazioni e scambi.

La formazione di un unico e solido regno non avvenne prima del VII secolo d.c., epoca in cui salì al trono un potente re, Srong-btsan-sgam-po, che unificò il paese e riuscì ad estendere il proprio dominio fino al Nepal: fu proprio durante il suo regno che venne introdotto il Buddismo, così come la prima scrittura, una forma modificata di quella tardo-gupta importata dal Nepal e rimasta a lungo pietrificata.

Secondo gli antichi storici cinesi i tibetani propriamente detti, cioè coloro che avrebbero unificato il paese all’alba della sua storia, i Tufan, sono invece un ramo dei Qiang (Chiang).

Questi ultimi, noti attraverso i documenti cinesi sin dal XVI secolo, furono dapprima i loro vicini occidentali a nord ovest della Cina (periodo delle dinastie Shang e Zhou), ma popolarono in seguito le zone di confine sino-tibetane, dal Kokonor fino al Sichuan.

I Qiang erano collegati a un’altra popolazione del nord-est tibetano, i Sumpa, mentre più a nord, nell’attuale Amdo, si sovrapponevano a una popolazione turco-mongola venuta dalla Manciuria, i Tuyuhun.

Questo incrocio di etnie e popoli si organizzò in Stato, il Xi Xia, dal 1032 al 1226 e ancor prima dell’arrivo delle popolazioni turco-mongole, i Qiang assorbirono nella medesima regione i resti di un popolo indoeuropeo, gli Yuezhi.

Gruppi di Qiang vivono ancora oggi sulle montagne nelle zone di confine sino-tibetane, hanno lingua, credenze e costumi di fatto affini a quelli dei tibetani.

D’altra parte, il Nepal a sud e il Khotan a nord vennero assai presto in contatto col Tibet e vi lasciarono nell’arte e nella religione l’influenza della loro antica civiltà buddista.

Vie di comunicazione meno note ma altrettanto importanti, collegarono il regno dello Yarlung allo Yamun e alla frontiera birmana.

I tibetani, al pari dei cinesi, sono soliti considerarsi al centro di un quadrato formato da paesi stranieri, che definiscono “l’ombelico della Terra”.

Mentre gli indiani posero a nord dell’India, fra le nevi dell’Himalaya, la sede degli Dei e di una specie di superuomini detentori delle scienze magiche (i vidyadhara), i tibetani trasferirono tutto questo complesso mitologico a nord del loro paese, a Khotan o più in generale nel Turkestan.

Lì si trova il paese mitico di Shambala, ove conducono itinerari dapprima reali poi immaginari.

I governanti Yuan (1279-1368) inclusero il Tibet nel loro vasto impero eurasiatico e ai tibetani andò certamente meglio che alla maggior parte dei sudditi mongoli dell’imperatore, in quanto fu loro concessa una relativa autonomia in cambio di cooperazione politica e generosi tributi.

Questo trattamento di favore si spiega con la predilezione dei sovrani Yuan per il buddismo tibetano.

Le vicende storiche contemporanee

Dopo l’invasione del Tibet da parte degli Dzungari (1717), l’Impero celeste reagì e un esercito di Kangxi entrò a Lhasa nel 1720: il 7° Dalai Lama, riconosciuto come incarnato, fu posto sul trono del Potala e a Lhasa (le cui mura erano state demolite) fu installata una guarnigione cinese.

Il Kham fu annesso alla provincia cinese del Sichuan (con Bathang, Lithang e Tatzienbu) stabilendo così il protettorato che Pechino mantenne sino alla fine della dinastia dei Quing (1912).

In questo periodo la tutela cinese fu abbastanza morbida, tanto da essere accettata di buon grado dal governo tibetano, anche se – dopo aver dovuto rinunciare alla regione del Qinghai (1724) – furono perdute anche le province di Amdo e Kham.

Nel Tibet orientale i cinesi tollerarono alcuni principati diretti da capi indigeni (tusi), che ricevettero l’investitura imperiale tramite il sigillo e il diploma.

A Lhasa la Cina rimase rappresentata da due ministri (amban) e da una piccola guarnigione; a partire dal 1750, il re o reggente non fu più nominato da Pechino e il Dalai Lama venne tacitamente riconosciuto come sovrano del Tibet, ad eccezione di Amdo e Kham.

L’ingerenza britannica si manifestò sotto forma di missioni culturali e commerciali: il governatore del Bengala, Warren Hastings, inviò nel 1783 una seconda ambasceria al Panchen Lama guidata dal colonnello Samuel Turner ma senza ottenere risultati ufficiali; nel 1811 il viaggiatore Thomas Manning riuscì ad arrivare a Lhasa, pur senza incarichi diplomatici, seguito l’anno successivo da William Moorcroft che entrò in Tibet dalla parte occidentale, via Ladakh, seguendo la rotta di Antonio d’Andrade (il gesuita scopritore del Tibet).

Fu comunque Moorcroft – la cui fine è ignota – ad incoraggiare l’ungherese Alexander Csoma, dopo avergli donato la sua copia dell’Alphabetum Tibetanum, una serie di informazioni sul Tibet assemblate dal monaco agostiniano Georgi sulla base delle relazioni dei cappuccini italiani.

Csoma pubblicò fra il 1834 e il 1839 il primo dizionario sanscrito-tibetano-inglese e la prima analisi delle collezioni canoniche dei testi del buddismo tibetano, il Kangyur e il Tengyur.

Il Ladakh, che si trovava inizialmente sotto la sovranità dei Moghul, fu in seguito annesso al Kashmir, dopo la guerra dei Dogra (1834-1842).

Tuttavia la prima “guerra dell’oppio” e i vari “trattati ineguali” imposti da Londra costrinsero Pechino a cederle la sovranità su Canton, Shangai e Hong Kong; gli inglesi nel 1846 si impossessarono del Kashmir e nel 1861 fecero del Sikkim un loro protettorato.

Nell’ultimo ventennio del XIX secolo si scoprì che un agente britannico, Sarat Chandra Das, bramino bengalese di elevata cultura, aiutato dal lama Sengchen di Shigatse e da esponenti del clan Phala, aveva portato a termine a Lhasa e dintorni (1881-1883) una minuziosa indagine geografica del territorio e probabilmente la mappatura del lago Yamdrok, ritenuto nella visione magica tibetana il luogo in cui si nasconderebbe lo spirito vitale del paese.

Chandra Das riuscì a sfuggire alla cattura ma da allora la Cina protesse il Tibet contro le invasioni straniere e si riservò il diritto di controllare la scelta del nuovo Dalai o Panchen Lama(5), imponendo le successive candidature.

Il “Grande Gioco” prevedeva sullo scacchiere geopolitico una sfida senza esclusioni innanzitutto tra Russia e Gran Bretagna; il Tibet rappresentò per entrambe il luogo limite e il punto d’incontro delle rispettive strategie.

Gli studi di Snelling e Kuleshov hanno tuttavia dimostrato che se per gli inglesi il Tibet rappresentava lo Stato-cuscinetto ideale per ostacolare l’avanzata di Mosca verso l’India britannica, per i russi fu soprattutto un sogno mistico e culturale vagheggiato dai lama buriati e calmucchi.

L’agente zarista Nicolai Ignatiev riuscì ad estendere i confini della Russia fino al corso superiore dell’Amur, ritagliando nella Cina settentrionale una porzione di spazio in cui sorse il porto di Vladivostok sull’Oceano Pacifico.

Nel corso delle sue quattro spedizioni in Asia centrale, tra il 1870 e il 1885, Nicolai Przhevalski e i suoi cosacchi non riuscirono a raggiungere Lhasa e la stessa sorte toccò all’esploratore svedese Sven Hedin, ai fratelli tedeschi Schlagintweit o al gentiluomo britannico Henri Savage Landor.

Nel XIX secolo l’edificio imperiale cinese cominciò però a franare sotto i colpi delle grandi potenze europee, del Giappone (6) e della rivolta dei Taiping (una setta di fanatici religiosi che sconvolse per un decennio le province meridionali).

Un attacco inglese nella regione (1888) costrinse Pechino a firmare un trattato con cui dovette riconoscere prima il protettorato britannico sul Sikkim (1890), poi una zona di libero scambio (favorevole agli inglesi) tra Tibet e Sikkim (1893).

Nel 1899 George Nathaniel Curzon venne nominato viceré dell’India e spostò definitvamente in Tibet i confini del “Grande Gioco” eurasiatico; suo antagonista, il lama buriato Avgan Dorjiev, mago e mistico buddista, nominato tra i sette maestri del XIII Dalai Lama ed emissario a Lahsa per conto dello Zar di Russia.

Dorjiev credette di individuare il regno mistico del Nord, dove secondo la geografia sacra del Kalachakra giace Shambhala, nella Russia e vide nello zar la reincarnazione di Tsonkapa, intenzionato a fondare un immenso Impero buddista.

In realtà il maggiore successo di Dorjiev fu la costruzione di un tempio dedicato al Kalachakra a San Pietroburgo, il primo edificio dedicato al buddismo tantrico in Europa (secondo cui la costruzione di un tempio è un atto di conquista spirituale di un determinato territorio); in seguito cercò di trasformalo in monastero ma si scontrò con l’opposizione della Chiesa ortodossa russa.

Nel frattempo Lord Curzon si convinse che Cina e Russia stessero trattando segretamente un accordo in funzione anti-inglese sul Tibet, per cui nel 1903 inviò una spedizione militare guidata dal colonnello Younghusband per ottenere un protettorato sulla regione.

Il colonnello britannico fu accompagnato dal generale di brigata James MacDonald e il loro contingente venne formato da una batteria di artiglieria da montagna dotata di sette cannoni, mitragliatrici, otto compagnie di sikh, sei compagnie di gurkha e mezza compagnia del genio, in tutto 3.000 uomini più altri 8.000 adibiti al trasporto di materiale bellico.

Sulla strada per Gyantse, dove i tibetani si erano attestati, gli inglesi aprirono il fuoco senza preavviso e massacrarono oltre 700persone; i resistenti, privi di tattica militare, si ammassarono aldilà del muro difensivo sul passo montano di Kharo-la e vennero nuovamente decimati, lasciando sul terreno almeno 200 vittime.

Nell’agosto 1904 l’Inghilterra riuscì ad occupare Lhasa approfittando della guerra russo-giapponese; il trattato che ne scaturì (Convenzione di Pechino, 1906) riconobbe di fatto la sovranità cinese ma aprì il Tibet al commercio inglese, escludendone qualsiasi altra potenza, in particolare la Russia.

Il governo cinese tramite i suoi amban (alti funzionari)tentò di convincere il Dalai Lama a trattare con il corpo di spedizione inglese per impedire ulteriori avanzate ma costui preferì andarsene in esilio in Mongolia, dove sperava di ottenere il supporto degli zar contro Londra.

Dal momento che gli emissari diplomatici di Pechino non avevano firmato l’accordo del 1904 (che il Governo cinese non aveva approvato) fu una convenzione anglo-russa nel 1907 a sancirne la giurisdizione a livello internazionale: “In conformità con il principio riconosciuto della sovranità della Cina sul Tibet, la Gran Bretagna e la Russia s’impegnano a non trattare con il Tibet se non tramite l’intermediazione del Governo cinese”.

Alcuni ritengono che questo trattato anglo-russo, riguardante anche Persia ed Afghanistan, ponesse fine al “Grande Gioco” in Asia centrale.

L’ingerenza britannica costrinse la Cina ad intervenire più decisamente nella regione, prima attraverso un’opera di riorganizzazione e modernizzazione poi con una vera e propria scorribanda militare a Lhasa: il Dalai Lama decise perciò di fuggire in India e i soldati britannici – dietro il pagamento di un’indennità – lasciarono il territorio tibetano (1910).

A causa dei tumulti scoppiati a Pechino durante la rivoluzione portata avanti da Sun Yat Sen, l’esercito cinese dovette ritirarsi quasi subito dal Tibet e il Dalai Lama riuscì a rientrare.

L’Inghilterra propose allora la convenzione di Simla (1913-1914) nella quale la regione, su decisione britannica, venne divisa in due parti (Tibet interno e Tibet esterno): a ovest il Tibet centrale (Esterno), dal Ladakh a Chamdo, sotto il potere del Dalai Lama, che avrebbe però dovuto riconoscere la sovranità cinese; ad est (Interno), il Kham e l’Amdo controllati dalla Cina, che si sarebbe impegnata a garantire l’autonomia del Tibet centrale e a non trasformarlo in una provincia cinese.

Londra promise di astenersi da qualunque annessione, manifestando il suo interesse al solo aspetto commerciale e accontentandosi di formare una zona cuscinetto sul confine settentrionale dell’India, ma il piano non convinse nessuno dei due contendenti e se la Cina rifiutò di firmarlo il Tibet l’approvò a malincuore.

Ciò che Pechino ritenne inaccettabile fu la demarcazione dei confini fra Tibet Esterno e Interno nello spazio compreso fra il corso dei fiumi Mekong e Salween, che li avrebbe privati di importanti territori, in particolare della contea di Chamdo.

Gli inglesi ingarbugliarono ulteriormente la situazione introducendo privilegi a loro favore nelle postille del trattato, quali la possibilità di ottenere concessioni territoriali lungo le frontiere e una ridefinizione dei confini fra il Tibet e lo Stato indiano dell’Assam.

In virtù della Convenzione di Simla l’India britannica si sentì giustificata a proseguire le sue relazioni con il Tibet ed ottenne anche un vasto territorio ad est del Bhutan, l’odierna provincia indiana dell’Arunachal Pradesh.

Il primo presidente della Repubblica cinese nata dal rovesciamento della dinastia Manciù, il nazionalista Sun Yat Sen, accusò la Gran Bretagna di “volerci strappare il Tibet”, mentre 1.000 volontari tibetani si fecero massacrare combattendo con gli inglesi nel Primo conflitto mondiale.

Durante le due guerre mondiali la regione tibetana rimase legata alle sue strutture medievali e non fece nessuno sforzo per adattarsi al mondo moderno.

D’altronde non avendo firmato la Convenzione questo trattato non ebbe alcuno status di diritto ufficiale e la nuova nota anglo-tibetana non previde nessuna garanzia che gli inglesi avrebbero militarmente difeso i diritti specificati a Simla se la Cina avesse cercato d’imporsi con la forza sul Tibet.

Nel maggio 1942, in pieno Secondo conflitto mondiale, la via birmana – unica strada di collegamento fra il sud-est asiatico e la Cina – era stata tagliata fuori dai giapponesi, che in questo modo privarono le truppe di Chiang Kaishek dalla possibilità di ricevere aiuti militari dagli “alleati”.

Il Presidente USA Roosevelt incaricò l’OSS di valutare una via alternativa che consentisse di approvvigionare di materiale bellico l’esercito del Guomindang attraverso il Tibet; fu incaricato della missione Ilya Tolstoy, nipote del grande scrittore russo, che riportò negli Stati Uniti una massa notevole di informazioni geo-topografiche di prima mano sul Tibet.

Il 15 agosto 1947 a Lhasa venne ammainata la bandiera britannica e al suo posto fu issata quella indiana; alla conferenza delle relazioni interasiatiche di Delhi il Primo Ministro indiano Nehru raggiunse un compromesso: la mappa e la bandiera del Tibet indipendente furono rimosse ma la delegazione tibetana poté partecipare alla conferenza.

Tre mesi prima che Mao annunciasse a Pechino la fondazione della Nuova Cina, all’inizio di luglio del 1949, il Governatore del Tibet (kashag) convocò il rappresentante del Guomindang a Lhasa per informarlo che il governo tibetano aveva deciso di espellere tutti i cinesi presenti nel Tibet (14, 17 e 20 luglio erano i giorni decisi per la deportazione).

L’idea di espulsione di massa dei cinesi, secondo la testimonianza di almeno due alti funzionari tibetani, Lawutara e Takla, venne a Hugh Richardson, reggente della missione britannica a Lahsa; la reazione della Cina fu furente: “Nemmeno un pollice di territorio cinese sarà fuori della giurisdizione della Repubblica Popolare. Non tollereremo mai più le aggressioni di paesi stranieri …”.

Nel giugno del 1949 il Kashag acquistò dal Governo indiano un piccolo quantitativo di armi e munizioni e decise di incrementare l’esercito da 13.000 a 100.000 uomini, contemporaneamente il britannico Robert Ford fu inviato a Chamdo per impiantare una stazione radio e mantenere un canale di comunicazione sempre aperto fra il Kham e Lhasa.

Dopo la vittoria di Mao Zedong nella guerra civile (1949) il Partito comunista rioccupò rapidamente il paese e firmò con il consenso dell’India un trattato che inserì il Tibet e i tibetani nella Repubblica Popolare Cinese come regione e minoranza etnica forniti di autonomia interna, dei quali si sarebbero rispettati i privilegi del Dalai Lama e la tradizione religiosa.

In poco tempo il nuovo governo di Pechino fece costruire strade carrabili, estrasse il petrolio nello Tsaidam, installò a Lhasa una centrale elettrica, costruì scuole e ospedali, creò cooperative.

Peraltro, anche il governo nazionalista di Taiwan (Formosa), che in quel periodo rappresentò la Cina alle Nazioni Unite su indicazione statunitense, rivendicò il medesimo diritto di sovranità sul Tibet, confermando implicitamente la legittimità dell’azione di Pechino.

Mentre El Salvador arrivò ad invocare al Comitato generale dell’ONU “l’invasione del Tibet da parte di forze straniere”, l’Unione Sovietica ribadì come si trattasse di una questione interna cinese e come la discussione contravvenisse all’art. 2 della carta delle Nazioni Unite che proibisce l’ingerenza negli affari interni di uno Stato sovrano.

Fra organizzazione e repressione

Il rapporto tra Cina e Tibet s’inserì così nell’ambito più allargato della politica di Pechino verso le confessioni religiose.

Nel 1945 il Partito comunista stabilì che: “Tutte le religioni sono permesse nelle aree liberate della Cina, secondo il principio della libertà di credenza religiosa. Tutti i seguaci del Protestantesimo, del Cattolicesimo, dell’Islam, del Buddismo e di altre fedi godono della protezione del governo del popolo, purché osservino le leggi. Ogni attività superstiziosa e contro-rivoluzionaria intrapresa sotto l’egida della religione è da considerarsi illegale”.

La libertà di religione, entro questi limiti, venne perciò riconosciuta negli articoli 5 e 53 del Programma comune per il popolo, approvato dalla Conferenza consultiva del settembre 1949, alla quale parteciparono anche rappresentanti di organismi religiosi.

Nella stessa occasione furono emanate direttive precise perché tale libertà fosse tutelata soprattutto nelle aree delle minoranze etniche, alle quali si doveva il giusto rispetto senza indebite interferenze mentre si attuavano le riforme sociali.

I tibetani in esilio, successivamente, affermarono che i cinesi avevano falsificato i sigilli del Dalai Lama per apporli sul documento ufficiale, in realtà l’accordo fu firmato dal Governatore del Tibet, Ngabo Ngawang Jigme, il quale aveva rassicurato proprio Pechino sulla sua autorità prima di firmare l’Accordo in 17 punti.

Durante la liberazione sostanzialmente pacifica del Tibet dal regime teocratico, nel 1951 vi fu una resistenza accanita dei gruppi più conservatori e privilegiati, mentre i comunisti poterono contare sull’appoggio della grande maggioranza della popolazione civile.

L’Accordo in 17 punti del 1951 mise per iscritto il riconoscimento della sovranità della Cina sul Tibet ma consentì al Dalai Lama di mantenere in vita il sistema tradizionale, per cui egli non lo sconfessò come Washington gli aveva suggerito di fare e inviò un telegramma di assenso a Mao Tse Tung verso la fine di ottobre.

L’India iniziò a defilarsi, dopo essersi accorta che gli Stati Uniti stavano inserendo la questione tibetana nell’agenda della guerra fredda, mettendo così in imbarazzo la stessa Gran Bretagna che ritenne allora indispensabile cercare la collaborazione con Pechino.

Il Tibet pre-rivoluzionario era totalmente sottosviluppato, senza sistema viario, ospedali (il tasso di mortalità infantile, causa tubercolosi, era tra i più alti del mondo) e scuole, eccetto i monasteri riservati ai pochi esponenti dell’aristocrazia feudale che mantenevano questo sistema attraverso l’agricoltura.

L’art. 88 della Costituzione del 1954 ribadì la libertà di credenza religiosa e Mao cercò di stabilire un rapporto cordiale tra gli Han e i tibetani, ma mentre i primi spingevano per l’attuazione delle riforme i secondi venivano incoraggiati e addestrati dagli USA alla rivolta armata.

I movimenti anti-cinesi erano guidati dai fratelli del Dalai Lama, Gyalo e Taktse Rimpocé (quest’ultimo lavorava per la CIA), mentre Chang Kaishek veniva sostenuto dal Pentagono attraverso i profitti ricavati dal Triangolo d’oro della droga.

Rimpocé creò delle cellule clandestine che dovevano operare all’interno della regione, perciò – insieme ai suoi uomini – il 21 marzo del 1957 fu fatto passare nel Pakistan orientale (oggi Bangladesh) e trasferito in volo a Saipan, una base militare statunitense nel Pacifico dove lui e i suoi volontari trascorsero sei mesi di addestramento prima di essere paracadutati in Tibet.

Qui i ribelli vennero catturati e la missione andò in fumo.

Il 10 marzo 1959 lo scoppio di una dura sommossa popolare provocò l’intervento militare cinese, che costrinse il Dalai Lama e il suo governo a rifugiarsi a Dharamsala (India) con circa 80.000 seguaci.

L’aiuto militare statunitense arrivò in ritardo e la CIA aiutò successivamente i guerriglieri tibetani a stabilire una base sicura per le operazioni dal Nepal settentrionale ma senza ottenere risultati efficaci.

Zhou Enlai annunciò che la ribellione aveva fatto saltare l’Accordo in 17 punti e dissolvere il Governo locale, sostituito dal CPRAT (Comitato Preparatorio della Regione Autonoma del Tibet).

La regione venne riorganizzata in cooperative contadine come primo passo verso l’introduzione del sistema delle comuni agricole; l’ideologia socialista finì in questo caso per coincidere con l’esigenza politica di demolire la struttura feudale della società tibetana, dominata dall’influenza dei monaci e dei nobili (ai quali si confiscarono le proprietà).

Presidente di quest’amministrazione interinale fu nominato il Panchen Lama.

La Commissione Internazionale dei Giuristi, finanziata dalla CIA, pubblicò un rapporto sfacciatamente pro-tibetano in cui si accusarono i cinesi di genocidio e si dichiarava il Tibet indipendente.

Ma perfino attivisti occidentali pro-indipendenza come l’inglese Patrick French, il primo a poter consultare gli archivi del governo in esilio del Dalai Lama, giunsero successivamente alla conclusione che le prove del presunto genocidio (1 milione di tibetani uccisi dai cinesi …) erano state falsificate.

La questione tibetana venne sollevata alle Nazioni Unite con l’aiuto di Washington (mentre la CIA finanziava la consulenza legale degli esuli tibetani) e le Risoluzioni dell’ONU nel 1961 e nel 1965 utilizzarono un linguaggio favorevole alle pretese di autodeterminazione dei ribelli.

La guerra contro l’India del 1962 per il controllo della piana dell’Aksai Chin (fondamentale snodo viario tra Tibet e Xinjiang), si concluse a favore della Cina.

Alle misure reattive di Pechino si aggiunsero le calamità naturali dei primi anni Sessanta, che aumentarono il numero dei profughi verso l’India e favorirono le attività di guerriglia, al punto che nel 1964 il Panchen Lama decise di dimettersi dalla sua carica.

Il 9 settembre 1965 il Tibet ricevette lo status di regione autonoma ma i suoi confini non coincisero più con quelli storici, in quanto le regioni di Amdo e Chamdo si trovarono definitivamente inserite nel Sichuan e nel Qinghai.

L’India si limitò da quel momento a fornire un aiuto alla comunità tibetana in esilio e si astenne da qualsiasi iniziativa politica, in cambio la Cina rimase fuori da ogni forma di ingerenza interna ed esterna nei suoi confronti.

Tra il 1964 e il 1968 gli Stati Uniti riuscirono ad infiltrare 25-30 gruppi di commando in Tibet, i quali, privi del consenso della popolazione, non riuscirono a stabilire delle basi permanenti all’interno del territorio cinese ma solo ad effettuare operazioni di sabotaggio ai convogli militari, ai ponti e alle strade.

L’anno successivo le Guardie Rosse si unirono alle forze collaborazioniste tibetane per l’esportazione della Rivoluzione culturale, provocando la caduta del governo civile e la restaurazione del controllo militare (1969).

Nel 1971 Pechino dovette ammettere ufficialmente le attività di resistenza e dare il via libera a un comitato governativo formato da quattordici membri cinesi e tre tibetani.

Contemporaneamente il Governo del Nepal accusò i tibetani di aver creato un regno di terrore nel Mustang e di opprimere le popolazioni locali; se l’ufficio del Tibet a New York continuò a rimanere aperto, tuttavia Kissinger ordinò di tagliare il sussidio di 180.000 dollari al Dalai Lama e al suo “governo in esilio”.

Dopo il varo della terza Costituzione, nella primavera del 1978, l’atmosfera iniziò a cambiare e sedici personalità religiose furono ammesse alla Conferenza consultiva popolare che si svolse contemporaneamente all’Assemblea nazionale del popolo (ANP).

Il governo cinese condannò gli eccessi della Rivoluzione culturale e confermò l’intenzione di riabilitare pienamente le sue vittime, comprese quelle dei circoli religiosi.

L’esigenza di una svolta fu dovuta alla scelta strategica di aprire economicamente ai paesi stranieri, il che implicò maggiori contatti sia con l’Occidente (specie dopo l’avvicinamento Cina-USA promosso da Kissinger) che con il mondo arabo-islamico; per favorire gli scambi commerciali, si dovette presentare un quadro della situazione religiosa il più favorevole possibile.

Durante la seconda Sessione plenaria della V ANP (giugno-luglio 1979) proprio il Panchen Lama, insieme al Presidente dell’Associazione buddista, riuscì ad ottenere alcune modifiche al nuovo codice penale per la tutela delle attività religiose.

L’ingerenza esterna non impedisce la normalizzazione della Regione

A partire dal 1979 Pechino diede il via libera a riprendere i contatti con il governo del Dalai Lama in esilio, a ricevere tre sue delegazioni e a sistemare quasi 2.000 dei suoi compatrioti in esilio; unica condizione posta fu “che non fosse sollevata la questione dell’indipendenza del Tibet”.

Per agevolare le trattative, nel 1980 il Governo cinese promosse una serie di riforme che consentirono ai tibetani di coltivare propri appezzamenti di terra, vendere le eccedenze della raccolta e scegliere le coltivazioni più adatte; vennero anche ripristinate le comunicazioni con il mondo esterno ed i controlli di frontiera furono facilitati per permettere agli abitanti del Tibet di visitare i propri parenti in India e in Nepal.

I colloqui avvennero per via informale con l’invio di varie missioni ma la diplomazia segreta voluta dal premier cinese Den Xiaoping (1982-1984) e tesa ad affrontare il problema in maniera più conciliante si arenò sul grado di autonomia da concedere al Tibet, sulla forma di democrazia che si sarebbe potuta applicare e sulla delimitazione dei confini regionali.

Alla fine del 1986 il Dalai Lama lanciò una nuova offensiva mediatica internazionale e portò per la prima volta il messaggio degli esuli tibetani negli Stati Uniti e in Europa come leader politico e non solo religioso.

Il Congresso degli Stati Uniti decise di adottare una dichiarazione che fece rientrare la questione tibetana nei rapporti sino-americani e condannò le violazioni dei diritti umani nella regione; subito dopo, si scatenò una sollevazione popolare a Lhasa, seguita da altre quattro dimostrazioni (le quali proseguirono fino a marzo del 1989).

Il 22 dicembre 1987, il Presidente USA Ronald Reagan promosse il Foreign Relations Authorization Act che comprendeva un emendamento vincolante con i seguenti punti: 1) gli Stati Uniti d’America devono esprimere solidarietà verso i tibetani che hanno sofferto … 2) Il modo in cui il popolo tibetano viene trattato dev’essere un fattore importante nella gestione dei rapporti con la Repubblica Popolare Cinese da parte degli USA. 3) Il Governo della Repubblica Popolare Cinese deve rispettare i diritti umani internazionalmente riconosciuti e cessare la violazione dei diritti umani in Tibet. 4) E’ compito degli Stati Uniti esortare il Governo della Cina a contraccambiare attivamente gli sforzi del Dalai Lama per stabilire un dialogo costruttivo sul futuro del Tibet. 5) Gli Stati Uniti devono esortare la Repubblica Popolare Cinese a rilasciare tutti i prigionieri politici in Tibet.

Per i tibetani, che ascoltavano regolarmente Voice of America e le trasmissioni della BBC in cinese, si trattò di un segnale; nel settembre 1987 il Dalai Lama annunciò in cinque punti un suo piano per il futuro dell’area, nel quale chiese la trasformazione della regione in zona di pace e di non violenza, la fine dell’immigrazione cinese, la tutela dei diritti umani fondamentali e delle libertà democratiche per il popolo tibetano, la protezione dell’ambiente naturale, il divieto di fabbricazione di armi e depositi di scorie nucleari, l’avvio di seri negoziati sullo status del Tibet.

Nonostante le critiche cinesi, questa proposta arrivò l’anno successivo sul tavolo del Parlamento europeo di Strasburgo, ma dopo essersi manifestata una generale disponibilità a trattative ufficiali l’impasse diplomatica non si sbloccò.

I disordini ripresero nel 1989, dopo la morte improvvisa per attacco cardiaco (28 gennaio) del Panchen Lama a Xigaze e l’imposizione della legge marziale su Lhasa (4 marzo 1989 – 1 maggio 1990), proprio mentre Pechino invitava il Dalai Lama alla cerimonia commemorativa, suggerendogli che sarebbe stato un buon momento per discutere non ufficialmente della questione politica.

Nel 1991 il Presidente USA Bush incontrò in privato il Dalai Lama e promulgò un Atto di autorizzazione del Dipartimento di Stato in cui il Congresso statunitense dichiarava che: 1) Il Tibet è un paese occupato sulla base dei principi stabiliti dalla legge internazionale; 2) I veri rappresentanti del Tibet sono il Dalai Lama e il governo tibetano in esilio come riconosciuto dal popolo tibetano.

In occasione dell’anniversario della sommossa nazionale, il Dalai Lama diffuse le “linee direttive per la politica futura del Tibet” e le caratteristiche fondamentali della sua Costituzione, nelle quali, considerando l’evoluzione degli assetti politici internazionali, individuò quattro ambiti essenziali: prosecuzione del dialogo con il governo cinese, accentuazione dell’impegno a informare la comunità mondiale sui problemi tibetani, attenta valutazione dell’impatto delle nuove politiche economiche sulla sopravvivenza della propria identità culturale, promozione della liberalizzazione e della democrazia di base nel governo in esilio del Tibet.

Questa linea consentì un aumento della pressione internazionale su Pechino e nel luglio 1993 una delegazione ufficiale riuscì a recarsi in Cina, con la speranza di arrivare ad accordi concreti almeno sui problemi dell’istruzione, della salute pubblica, dell’immigrazione e dell’ecologia, ma senza raccogliere i frutti sperati, in quanto il Partito comunista accusò il Dalai Lama di fomentare l’indipendentismo.

Nei due mesi precedenti (maggio e giugno 1993), infatti, erano scoppiate a Lhasa violente manifestazioni secessioniste – galvanizzate dalle dichiarazioni del Presidente USA Clinton che voleva rivedere lo status della Cina quale “nazione più favorita” – che avevano provocato l’arresto di parecchi attivisti.

I dati, riportati da Asia Watch, stimano che l’80% dei 250 casi di arresto e processo nel 1993 coinvolsero cittadini tibetani, così come nel 1994 il “Quotidiano del Tibet” riportò 765 episodi di separatismo e seri crimini.

Gli Stati Uniti autorizzarono trasmissioni in lingua tibetana di Voice of America, crearono un programma di borse di studio per i tibetani in India e in Nepal, elaborarono un rapporto separato del Dipartimento di Stato sui diritti umani in Tibet, impiantarono una Radio Free Asia in lingua tibetana e introdussero la richiesta di un inviato speciale per il Tibet con la carica di Ambasciatore per facilitare il dialogo tra Pechino e i dissidenti.

In particolare la Fondazione Trace, fondata da Andrea Soros Colombel (figlia di George Soros, dichiarato ufficialmente persona non grata in Cina dopo i fatti di Piazza Tiananmen), raccolse gran parte degli esuli tibetani negli Stati Uniti e finanziò lautamente la loro propaganda per la creazione del “Grande Tibet”.

La Cina rispose nel settembre 1994 con il lancio della campagna triennale “per l’educazione patriottica in Tibet”, allo scopo di favorirne l’unità con la madrepatria e celebrare il trentesimo anniversario dell’autonomia regionale.

Il Rapporto USA del 1994 si ammorbidì notevolmente rispetto a quello dell’anno precedente, riconoscendo implicitamente la sovranità cinese sul Tibet; lo stesso può dirsi sulla situazione delle Risoluzioni proposte all’ONU, dove il “decisionismo” anti-Pechino della Danimarca si scontrò con il rifiuto di Francia, Germania, Italia, Spagna, Grecia, Australia e Canada.

In questo contesto s’inserì lo scontro sul controllo delle autorità religiose.

Il 14 maggio 1995 il Dalai Lama, assieme alla sua comunità di fedeli, riconobbe in Gedhun Choeki Nyima la nuova reincarnazione del Panchen Lama, ma un altro gruppo di autorità religiose vicine a Pechino lo indicò invece in Gyaltso Norbu, che fu investito solennemente di tale carica l’8 dicembre dello stesso anno.

Seguirono parecchi casi di sabotaggio e attentati dinamitardi, con l’unico effetto d’intensificare l’apparato di vigilanza e controllo.

Al punto che nel novembre 1996, dopo un convegno straordinario tenutosi a Lhasa, i dirigenti locali del PCC decisero di intraprendere la “battaglia finale” contro l’influsso separatista del leader tibetano e contro la proliferazione delle sue attività religiose, convincendo l’esecutivo di Pechino a protestare ufficialmente contro tutti i paesi che ospitavano il Dalai Lama e in particolare contro il governo di Taiwan (marzo 1997).

Questo conflitto diplomatico deve comunque ascriversi alla sempre più insistente pressione internazionale volta a convincere la Cina a prendere in maggiore considerazione le tesi tibetane e a iniziare veri e propri negoziati senza alcuna condizione preliminare.

Quasi un ultimatum ma difficilmente digeribile da Pechino, visto suo il forte orientamento alla difesa della sovranità nazionale.

La situazione attuale alla luce della geopolitica cinese

Dopo il periodo “buio” della Rivoluzione culturale, Pechino segue oggi un doppio binario nella sua politica verso il Tibet; se da una parte mantiene nei confronti di Lhasa un’attenzione particolare simboleggiata da una cauta liberalizzazione e da uno straordinario intervento per il suo sviluppo economico, combina tuttavia questa apertura con un’integrazione sempre più stretta della regione con il resto della Cina.

Mentre il Dalai Lama continua a denunciarne la volontà irreversibile di “cinesizzazione” e quindi di perdita dell’identità culturale tibetana, il Partito comunista cinese ribalta questa malevole interpretazione dichiarando secondo la formula ufficiale che: “La lotta tra la banda del Dalai Lama e noi non riguarda la fede religiosa, si tratta invece di difendere l’unità della madrepatria e di opporsi alla secessione”.

Riguardo allo sviluppo economico del Paese, bisogna ricordare che Pechino ha stanziato e continua a stanziare notevoli finanziamenti che hanno determinato buoni tassi di crescita, soprattutto se si pensa ai grandi progetti per l’agricoltura e per le opere di irrigazione che interessano i bacini dei fiumi Yarlung Zangbo, Lhasa e Nyang Qu.

Tra il 2001 e il 2005 gli investimenti nella regione tibetana hanno riguardato 117 progetti per un valore di 31 miliardi di yuan; l’industria, l’agricoltura e l’allevamento sono sviluppati attraverso piani finanziati da Pechino (con la sua produzione di cereali e l’allevamento di carni, il Tibet è in grado di soddisfare la propria domanda interna), mentre l’accesso della popolazione a servizi fondamentali come l’istruzione e la sanità è stato reso totalmente gratuito.

Per ridurre il divario fra il Tibet e il resto della nazione, le province cinesi più ricche sono invitate dal Governo centrale a contribuire per almeno il 25% dei progetti in atto e ad investire in altre imprese, provvedimenti che vengono però contestati dal Dalai Lama perché facilitano l’immigrazione cinese.

Ma la regione, oltre ad avere il bilinguismo con prima lingua il tibetano, vede garantiti altri diritti nazionali quali la preferenza a favore dei tibetani e delle altre minoranze per quanto riguarda l’ammissione all’università, alla carriera pubblica … riconoscimenti confermati dalla stessa rivista statunitense “Foreign Affairs”, vicina al Dipartimento di Stato americano.

Il prodotto interno lordo del Tibet supera i trenta miliardi di yuans, mentre il PIL pro capite è di 12.000 yuans; le scuole primarie sono circa 2.400, mentre gli oltre 20.000 medici prestano servizio in un centinaio di ospedali cittadini e nelle quasi 800 cliniche presenti.

Il PIL tibetano negli ultimi dieci anni è cresciuto ad una media del 12% annuo circa.

Persino alcuni diplomatici stranieri e i vari gruppi ambientalisti hanno comunque dovuto ammettere che la ferrovia Lhasa-Xining (Qinghai) costituisce un’opera importantissima sia per lo sviluppo commerciale che per l’incremento del turismo(7).

Costata più di tre miliardi di dollari e circa quattro anni di lavori, essa rappresenta la costruzione ferroviaria più alta del mondo (oltre 4.000 metri), per un tragitto totale di 1.956 km. ed è stata raddoppiata proprio quest’anno.

I frutti degli investimenti cinesi si vedono anche dal punto di vista della rinascita religiosa.

I dati ufficiali degli anni Novanta indicano in circa 72 milioni di persone il numero dei fedeli buddisti, nel solo Tibet quello di suore e monaci è cresciuto dai 14.000 del 1987 ai 50.000 del 1996, i templi e i monasteri buddisti lì ubicati sono oggi più di 2.000, la maggioranza dei quali considerati monumenti storici e culturali.

Ma il sostegno più importante alla strategia varata dalle autorità di Pechino potrebbe derivare dal tentativo attualmente in corso di creare una “nuova cultura” attraverso la diffusione dei valori socialisti, la democrazia proletaria, il senso della legge, la disciplina, l’ordine sociale e l’onestà, la valorizzazione dell’unità e della solidarietà nazionale; la battaglia culturale può infatti tramutarsi in una nuova arma contro il secessionismo.

Se la causa del Tibet è stata nel corso degli anni assai popolare nell’opinione pubblica dei paesi occidentali, gli inconvenienti di questa situazione di stallo sono reali, perché il tempo lavora contro le pretese dell’indipendenza tibetana.

Innanzitutto all’interno delle sue fila sono emerse critiche contro l’autoritarismo e allo stesso tempo contro la strategia troppo “moderata” del Dalai Lama(8), in secondo luogo perché la politica di attenzione portata avanti da Pechino ha rafforzato la suddivisione politica del territorio, proprio quando la crescente urbanizzazione, la trasformazione dell’insegnamento e i progressi dell’economia cinese hanno modificato in profondità il tessuto stesso dello spazio tibetano.

Gli appoggi esterni non possono ormai più arrivare dal tradizionale alleato indiano, che nel maggio 2004 ha riconosciuto il Tibet come parte integrante della nazione cinese, in cambio dell’assenso di Pechino alla definitiva sovranità di Nuova Delhi sul Sikkim.

L’intesa tra i due storici rivali è stata poi suggellata nell’aprile 2005 dalla visita ufficiale nella capitale indiana del premier Wen Jiabao, durante la quale i due colossi asiatici hanno firmato un accordo che pone fine alle loro dispute sui confini dell’Himalaya.

Per l’India i tibetani rimangono ospiti ma devono attenersi alle leggi del paese che li ha accolti e non possono utilizzarlo come base di sovversione per questioni esterne, inoltre il Partito comunista del Bengala si è espresso più volte per una linea morbida verso la vicina Cina.

Tuttavia la NED ha finanziato dal 1995 al 2005 con 2.047.479 dollari le pubblicazioni, le stazioni radio e le organizzazioni non governative che hanno lavorato contro la sovranità cinese sul Tibet, dove sarebbe in atto un “genocidio”.

In realtà la popolazione della Regione Autonoma del Tibet (Xizang) (che rappresenta circa 1/8 del territorio complessivo cinese) da 1,2 milioni del 1959 è aumentata fino ai 2,9 milioni del 2008, di cui oltre il 95% sono di etnia tibetana, anche se negli ultimi 6 anni la presenza han è cresciuta rapidamente.

Allo stesso tempo i tibetani in Cina sono circa 6 milioni mentre gli Han rappresentano il 95% dei quasi 1,4 miliardi di cinesi oggi censiti: in pratica, i tibetani equivalgono a circa lo 0,4% dell’intera popolazione della Cina, una minoranza certo importante ma sicuramente non così determinante negli equilibri della Repubblica Popolare Cinese da poter avanzare pretese secessioniste.

Riconoscere invece l’autorità del Dalai Lama per Pechino significherebbe consegnargli un’indiretta ingerenza su quasi 1/3 del territorio cinese, quello sul quale è diffuso il buddismo: oltre al Tibet, l’attuale Qinghai, il Gansu, la Mongolia Interna, il Sichuan e parte dello Yunnan.

All’esterno del territorio della Repubblica Popolare Cinese il buddismo tibetano è anche stato religione ufficiale della Mongolia, è ancora preponderante in piccoli Stati come il Nepal e il Bhutan, ha una forte influenza in Sikkim e nell’India nord-occidentale.

Il buddismo tibetano prevede i doveri di servizio del popolo nei confronti dei religiosi e dei monasteri, una condizione inaccettabile per la sovranità della Cina in quelle aree.

Lo stesso approccio cattolico-vaticano alla questione tibetana si gioca sull’equilibrio; Paolo VI fu il primo Papa a ricevere in udienza il Dalai Lama (1973), anche se solo verso la fine del suo pontificato, Papa Ratzinger lo incontrò nell’ottobre 2006.

Tuttavia il lamaismo tibetano venne giudicato dai missionari come “una misura di feticismo, animismo e buddismo degenerato” e già nel XVII secolo Matteo Ricci preferì valorizzare il rapporto tra cattolicesimo e tradizione confuciana, definendo le scuole buddiste “sette idolatriche” e “manifestazioni corrotte del senso religioso”.

La stessa iniziazione tantrica che il Dalai Lama propone nei vari viaggi ai suoi sostenitori occidentali è una sorta di rito propiziatorio che invoca l’avvento del Regno di Shambala, in cui potere spirituale e temporale si uniranno nelle mani di una schiera di re sacerdoti.

Conclusioni

Di certo non potrà giovare alla causa tibetana la strumentalizzazione che ne hanno fatto negli ultimi sessant’anni le politiche di Londra e di Washington.

La rivolta del 1959, in particolare, fu sobillata da “guerriglieri” addestrati dalla CIA in Colorado (9) e poi paracadutati in Tibet, dove vennero riforniti per via aerea di armi, munizioni e apparecchiature ricetrasmittenti, una missione decisa peraltro solo dopo il fallimento di un analogo tentativo di golpe in Cina ad opera dei servizi segreti del Pentagono.

Fu la stessa CIA, inoltre, a organizzare la fuga del Dalai Lama dal paese, a fornirgli una rendita annuale di circa 180.000 dollari per tutti gli anni Sessanta (almeno fino al 1972) e in seguito a costruire la sua immagine mediatica di pacifista e mediatore tra culture e religioni (visita al Muro del Pianto compresa).

L’aiuto statunitense ha sempre avuto poco a che fare con un sincero sostegno alla causa dei tibetani, essendo dovuto essenzialmente alla necessità strategica di mettere in difficoltà la leadership regionale di Pechino.

L’importanza geopolitica della zona venne ribadita subito dopo la Seconda guerra mondiale da George R. Murrel, incaricato d’affari USA a Nuova Delhi, in una lettera indirizzata al Presidente Harry Truman: “L’altopiano tibetano (dal quale nascono tutti i grandi fiumi asiatici, n.d.r.) in epoca di guerra missilistica può rivelarsi il territorio più importante di tutta l’Asia”(10).

Il Tibet, che ha una superficie di 3,8 milioni di chilometri quadrati (quanto l’Europa occidentale), controlla riserve d’acqua vitali per tutto il continente, lo Yangze, il Fiume Giallo, il Mekong, l’Indu e il Brahmaputra nascono qui, ed è pure ricco di minerali preziosi (dall’oro all’uranio).

La tutela della Casa Bianca ha subito un interruzione solo nel 1971, dopo il disgelo tra Nixon e Mao ottenuto dalla diplomazia di Kissinger, ma è ripresa con nuovo vigore negli anni Ottanta e Novanta.

Stando ai dirigenti cinesi, il Dalai Lama esigerebbe la creazione di un Grande Tibet, il quale includerebbe non solo il territorio attuale ma anche le aree tibetane nella Cina occidentale, perse dal Tibet nel XVIII secolo.

A favore della propaganda secessionista agiscono diversi gruppi di pressione, tutti coordinati dal National Endownment for Democracy (NED), una branca del Dipartimento di Stato USA vicina alla CIA.

Il sito web del NED si divide in tre categorie dedicate alla Repubblica Popolare Cinese: quella su Hong Kong, quella dedicata allo Xinjiang e quella incentrata sul Tibet.

Quest’ultima ha goduto, solo negli ultimi anni, di una serie di finanziamenti da parte degli Stati Uniti per condurre attività anti-cinesi nella zona: 15.000 dollari sono andati al Bodkyi Translation and Research House, 50.000 al Consultations Samdup, 43.675 al Gu-Chum-Sum Movement of Tibet, 50.000 all’International Campaign for Tibet, 45.000 all’International Tibet Support Network, 25.000 al Khava Karpo Tibet Culture Centre, 22.506 a Students for a Free Tibet, 15.000 al Tibet Museum, 50.000 al Tibetan Centre for Human Rights and Democracy, 15.000 al Tibetan Institute for Perfoming Arts, 35.000 alla Tibetan Literacy Society, 15.000 al Tibetan Parliamentary and Policy Research Centre, 25.000 al Tibetan Review Trust Society, 15.000 al Tibetan Women’s Association Central, 33.600 al Voice of Tibet e 15.000 al Welfare Society Tibetan Chamber of Commerce e si tratta solo della punta dell’iceberg.

Nel contesto di queste campagne di disinformazione, merita un accenno la visita tenutasi il 27 gennaio 2008 di Robert Ménard (Segretario generale di Reporters sans Frontieres) a Taiwan, dove ricevette 100.000 dollari dallo stesso Presidente Chen Shui-bian per condurre attività mediatiche contro Pechino.

I disordini del marzo 2008, preceduti da una conferenza degli “Amici del Tibet” tenutasi a Nuova Delhi, hanno preso l’avvio dalla celebrazione della fallita rivolta del 1959 ma avevano come principale obiettivo quello di promuovere il boicottaggio delle Olimpiadi di Pechino.

Nel momento in cui il “Movimento per la rivolta del popolo tibetano” lanciava l’appello, l’ambasciatore degli Stati Uniti in India, David Mulford, incontrava il Dalai Lama a Dharamsala, così come aveva fatto pochi mesi prima il Sottosegretario di Stato americano, Paula Dobriansky, membro del Project for a New American Century e agente delle “rivoluzioni colorate” in Europa Orientale.

Le notizie sulle centinaia di tibetani arrestati, interrogati e torturati provenivano principalmente da John Ackerly, presidente della Campagna Internazionale per il Tibet, che opera in stretto contatto con il Dipartimento di Stato e il Congresso statunitense.

La statunitense NED (National Endowment for Democracy) concesse alcuni fondi per gli attivisti che “affrontano i pericoli”, i quali non riuscendo a marciare per Lahsa diressero la loro violenza contro comuni cittadini, provocando 18 morti e 382 feriti.

Stando invece alle dichiarazioni del presidente del Governo regionale Autonomo del Tibet, Qiangba Puncog, riportate sul sito web di Stato della Cina (china.org.cn), il 14 marzo gli alleati dell’esiliato Dalai Lama “si sono impegnati in sconsiderate percosse, saccheggi, devastazioni ed incendi e le loro attività si sono presto propagate in altre parti della città. Queste persone si sono concentrate su negozi lungo la strada, scuole elementari e medie, ospedali, banche, impianti dell’energia e delle comunicazioni ed organizzazioni dei media. Hanno appiccato il fuoco a veicoli di passaggio, inseguito e percosso passeggeri sulla strada, hanno lanciato assalti a negozi, stazioni del servizio di telecomunicazioni ed uffici governativi. Il loro comportamento ha causato gravi danni alla vita ed alla proprietà della gente locale ed indebolito seriamente la legge e l’ordine a Lhasa … Tredici civili innocenti sono stati bruciati o pugnalati a morte il 14 marzo nel tumulto a Lhasa e 61 poliziotti feriti, 6 dei quali gravemente. Le statistiche dimostrano anche che i rivoltosi hanno dato fuoco ad oltre 300 abitazioni, comprese case residenziali e 214 negozi, fracassato e bruciato 56 veicoli …” (12).

Una versione che ha trovato qualche conferma; Juan Alonso, un turista spagnolo in partenza dal Tibet, intervistato da France Presse, ha raccontato: “Quando si sentivano delle urla, potevate essere sicuri che stavano inseguendo un cinese. Hanno preso una ragazza per strada e l’hanno portata verso una porta, poi hanno cominciato a colpirla con delle pietre. Chiedeva disperatamente aiuto e non so come possa esserne uscita. Molti cinesi scappavano per salvarsi la pelle. I manifestanti tibetani avevano coltelli, pietre, machete, utilizzavano tutto quello che gli capitava per le mani”(13).

Diversi video amatoriali e molte testimonianze di altri turisti occidentali comparsi in rete mostrano le violenze dei manifestanti tibetani contro civili cinesi inermi ma anche contro una classe emergente di tibetani che sta sfruttando i vantaggi della modernizzazione.

A sole due settimane dai disordini, il Governo di Pechino ha organizzato una visita guidata per alcuni giornalisti e diplomatici stranieri a Lhasa, che hanno potuto così verificare la situazione sul terreno e riequilibrare – almeno in parte – le false immagini delle rivolte nel Tibet che le televisioni occidentali hanno mischiato con le dimostrazioni in Nepal, con quelle dei monaci birmani, con i repertori degli anni Cinquanta e perfino con quelle di Piazza Tiananmen.

Scavalcato dall’ala “radicale”, lo stesso Dalai Lama si dice ora pronto a riprendere i colloqui con Pechino, forse intuendo che solo una trattativa basata su richieste concrete con le legittime autorità potrà mettere fine a questa questione spinosa.

Stefano Vernole

Note

1) Giuseppe Tucci, “Tibet ignoto”, Newton Compton, Roma, 1978, p. 34.

2) Dalai è un anglicizzazione del mongolo Ta-le, tibetano rgya-mtsho=oceano e Lama=superiore, “maestro”, originariamente fu il titolo dell’abate di monastero, poi fu usato per indicare tutti i monaci, come intermediario tra la gente e il Buddha. Dalai Lama divenne il titolo onorifico concesso dal principe mongolo Altan Khan al terzo grande lama della setta Age-lugs-pa nel 1578. Lo stretto legame con la Mongolia portò questa setta, fondata da Tsongkhapa, a una posizione di preminenza ufficiale, che con il quinto Dalai Lama, Losang, ha assunto il controllo effettivo del Tibet. Il Dalai Lama vivente è il 14° della serie, nato nel 1935 nell’attuale provincia cinese di Qinghai, è stato eletto al soglio nel 1940, ha preso l’effettivo potere di governo del Tibet nel 1950, è fuggito in esilio in India nel 1959 ed oggi risiede a Dharamsala.

3) Chogyam Trungpa, un kagyupa fuoriuscito dal Tibet nel 1959, una volta in Occidente seppe comunicare come nessun altro con il mondo degli hippy americani; negli USA seppe confrontarsi con il mondo giovanile del sesso libero e delle droghe, fondò in Colorado il Naropa Institute, affascinò con il suo buddismo personaggi del calibro di John Cage, Philip Glass e Patty Smith. Grazie soprattutto alla propaganda di Hollywood (Scorsese, Seagal), si pensi al film “Sette anni in Tibet” (Brad Pitt interpretò l’ex esploratore austriaco Heinrich Harrer, dopo il 1945 collaboratore della CIA) o alle campagne mediatiche portate avanti dall’attore Richard Gere (convertitosi al buddismo) spesso protagonista di pellicole anticinesi, la causa tibetana ha coinvolto un numero di sostenitori sempre maggiore. I due gruppi principali di Hollywood, la Disney e la Tristar, appoggiano entrambi l’organizzazione “Free Tibet” e conducono una sorta di diplomazia ufficiosa del Governo tibetano in esilio, spettacolarizzandone la causa attraverso cinema e televisione. Un certo rilievo ha avuto anche l’attribuzione del Premio Nobel per la Pace al Dalai Lama nel 1989. Nel 1999, ad esempio, il Dalai Lama (reduce da una campagna di appoggio ai bombardamenti “umanitari” sulla Serbia e destinatario poi della Medaglia d’oro del Congresso USA …) apparve in tre incontri al Teatro Beacon (tutto esaurito) e persone benestanti arrivarono a pagare un biglietto fino a 1.000 dollari per poterlo ascoltare. In Italia questa funzione di lobby tibetana è stata svolta soprattutto dalla strombazzata conversione dell’ex calciatore Roberto Baggio al buddismo. In Italia esiste un’associazione Italia-Tibet creata nel 1988 e un’azione di lobby politica portata avanti da dossiertibet.it ispirata dal sindacalista Cisl Claudio Tecchio.

4) Obiettivo della Cina nella campagna afgana era l’abbattimento del regime dei Talibani, particolarmente ostile alla geopolitica di Pechino nell’area; in cambio gli Stati Uniti avrebbero dovuto eliminare il loro embargo alla vendita di tecnologia militare introdotto dopo i fatti di Piazza Tienammen, ma ancora oggi il divieto non è stato rimosso e si è trasformato in motivo di contrasto tra Washington e Parigi, essendo quest’ultima ansiosa di rifornire militarmente l’Armata cinese. Che la Cina tema l’espansione del cosiddetto fondamentalismo islamico è dovuto alla strategica posizione dello Xinjiang, una regione non solo ricca di petrolio nel bacino di Tarim ma essenziale per gli approvvigionamenti energetici (oleodotti e gasdotti dall’Asia centrale) e per la sua difesa militare. Il separatismo uiguro gode del sostegno occidentale, visto che alcuni suoi esponenti vengono protetti negli Stati Uniti e si valgono dell’appoggio della rete internazionale wahabita.

5) Panchen è il titolo del Lama che presiede il monastero di Tashiluhunpo, presso Xigaze e che è secondo solo al Dalai Lama per prestigio temporale e spirituale nell’ambito della setta Gelug-pa. Panchen è forma abbreviata di Pandita Chen-po, che significa “grande sapiente”.

6) Da ricordare, a questo proposito, le due “guerre dell’oppio” 1838-1842 e 1856-1860, volute dalla Gran Bretagna per inondare con questa droga il mercato cinese (Pechino si opponeva fortemente a questo traffico). L’oppio, che veniva poi trasformato in eroina, veniva prodotto in Bengala (l’India era già allora colonia britannica) e trafficato dalla East India Company di Londra, che operava per conto del governo inglese. Le conseguenze per la Cina furono devastanti; si calcola che verso il 1835, su una popolazione di 400 milioni di persone, gli oppiomani fossero 12 milioni, per raggiungere la cifra di 40 milioni agli inizi del XX secolo.

7) Cfr. Stefano Vernole, “Il Tibet è più vicino”, in “Rinascita” del 19/10/2005.

8) Durante il suo viaggio a Londra nel 1992, il Dalai Lama è stato oggetto di manifestazioni ostili da parte della più grande organizzazione buddista inglese, che lo ha accusato di essere “un dittatore spietato e un oppressore della libertà religiosa”, cfr. Donald S. Lopez Jr., “Prisoners of Shangri. La. Tibetan Buddhism and the West”, Chicago and London 1998.

9) cfr. John Kenneth Knaus, “Orphans of the Cold War. American and the Tibetan Struggle for Survival, N.Y. 1999.

10)Ibidem.

11)“Le notizie sul Tibet che i media non raccontano”, di Gary Wilson, su freebooter.da.ru.

12) Enrico Piovesana su “Radio città aperta” del 18/03/2008, su www.peacereporter.org.

Bibliografia

Costa Marco, Fais Andrea, Lattanzio Alessandro, La Grande Muraglia. Pensiero politico, territorio e strategia della Cina Popolare, Anteo, Cavriago, 2014.

Maxime Vivas, Behind the smile. The hidden side of Dalai Lama, Long River Press, 2013.

Melvyn C. Goldstein, Il Dragone e la montagna, Baldini e Castoldi, Milano, 1998.

Pietro Angelini, Tibet, mito e storia, Nuovi Equilibri, Roma, 2008.

Commission International de Juristes, Le Tibet et la Rèpublique Populaire de Chine, Genève, 1960, vol.I e La Question du Tibet et la primauté du droint, Vol. II.

“Limes” rivista di geopolitica, Tibet: la Cina è fragile, supplemento al n. 2/2008.

Calambur-Sivaramamurti, India, Ceylon, Nepal, Tibet, UTET, Torino 1998.

Jean Luc Domenach, Dove va la Cina?, Carocci, Roma 2003.

Francesca Imperato, Ultime da Pechino, Editori Riuniti, Roma 2003.

Andrei Nathan-Perry Link, Tienammen, Rizzoli, Bologna, 2001.

Francesco Sisci, Made in China, Carocci, Roma 2004.

Rolf A. Stein, La civiltà tibetana, Einaudi, Torino 1998.

Tibet: oltre la leggenda. Civiltà ed arte dal XII al XX secolo, Skira, Milano 1998.

Sergio Ticozzi, Il Tao della Cina oggi, Fondazione G. Agnelli, Torino 1998.

Giuseppe Tucci (a cura di), Archaelogia Mundi: Enciclopedia archeologica, Tibet, Nagel, Ginevra 1975.

Giuseppe Tucci, Tibet ignoto, Newton Compton, Roma 1998.

Maria Weber, Il miracolo cinese, Il Mulino, Bologna 2001.

Il CeSE-M sui social